Article important de

Jacques R. Pauwels , auteur de

Le mythe de la bonne guerre : l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale (deuxième édition, 2015),

Les grandes entreprises et Hitler (2017),

Mythes de l’histoire moderne : De la Révolution française aux guerres mondiales du XXe siècle et à la guerre froide — nouvelles perspectives sur les événements clés (2022).

Dr Jacques R. Pauwels , est un auteur, historien et politologue renommé, chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation

Introduction

L’Allemagne nazie était un colosse militaire et vaincre la bête était une tâche herculéenne qui n’aurait jamais pu être accomplie à elle seule par aucun de ses ennemis. Le travail a été accompli, mais seulement après de nombreuses années de lutte, et il a nécessité des efforts surhumains de la part de tous les pays impliqués dans le conflit titanesque contre Hitler, son nazisme, c’est-à-dire la variante allemande du fascisme, et d’autres dictatures fascistes qui avaient alignés sur l’Allemagne, comme celui de Mussolini.

Le groupe de pays qui ont combattu et finalement vaincu l’Allemagne nazie a été appelé la « Grande Alliance » par Churchill, mais les Soviétiques ont utilisé un terme plus prosaïque, « l’Alliance anti-hitlérienne ».

Ce partenariat, qui a émergé seulement après l’implication de l’Union soviétique et des États-Unis dans la guerre en 1941, comportait deux ailes, la première, les « Alliés occidentaux », et la deuxième, l’Union soviétique. Ces derniers ont combattu les forces allemandes dans une lutte titanesque le long du soi-disant Front de l’Est, à partir de l’été 1941. Les premiers, c’est-à-dire les Américains et les Britanniques, ont combattu les nazis en Europe à partir de l’été 1943, lorsque ils débarquèrent des troupes en Italie.

Cependant, leur contribution primordiale s’est produite sur le front occidental, c’est-à-dire un « théâtre de guerre » non pas en Europe du Sud mais en Europe occidentale, et l’action y a commencé avec le célèbre débarquement en Normandie du 6 juin 1944, dont le nom de code était l’Opération Overlord.

Le 80e anniversaire du D-DAY

Le 6 juin, marquera le 80 e anniversaire du « Jour J », les organisateurs et participants du Débarquement en Normandie seront honorés en présence du Président français et de nombreux autres dignitaires.

À juste titre, car l’opération Overlord incarne la contribution des Alliés occidentaux à la défaite de l’Allemagne nazie. Cependant, à propos du Débarquement de Normandie, il convient de garder à l’esprit quelques aspects importants qui resteront très certainement sous silence lors des commémorations.

Premièrement, même si la « Bataille de Normandie », qui a débuté le 6 juin 1944, a été indéniablement un affrontement majeur, ce n’est pas la plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale , comme le révèlent les statistiques.

En termes de durée, il a commencé le 6 juin 1944 et s’est terminé fin août de la même année, il a donc duré près de trois mois.

La bataille de Stalingrad , en revanche, dura deux fois plus longtemps : elle dura plus de six mois, de la mi-juillet 1942 au début février 1943.

Le siège de Léningrad mérite également d’être évoqué ici, même s’il ne s’agissait certes pas d’une bataille conventionnelle : il commença le 8 septembre 1941 et ne se termina que le 27 janvier 1944, sa durée exacte fut donc de 2 ans, 4 mois, 2 semaines et 5 jours.

Deuxièmement, les pertes – tuées, blessées, portées disparues et/ou faites prisonniers – subies par les belligérants en Normandie étaient élevées, mais pas aussi élevées que les premières scènes de films comme Il faut sauver le soldat Ryan voudraient nous le faire croire.

Ces scènes évoquent les combats d’Omaha Beach, l’un des cinq secteurs des plages du Débarquement où les soldats américains débarquèrent, durent attaquer des positions allemandes fortement fortifiées et subirent de lourdes pertes, soit 2 500 tués et plus de 5 000 blessés.

Mais dans les autres secteurs, les Allemands étaient moins nombreux et beaucoup moins solidement retranchés, et leur résistance était beaucoup moins féroce, de sorte que les troupes alliées débarquant à terre subirent considérablement moins de pertes.

- À Utah Beach, par exemple, les Américains n’ont rencontré qu’une très légère résistance et n’ont subi que 200 victimes.

- À Sword Beach, les Britanniques rencontrèrent également une opposition limitée.

- Et à Juno Beach, les 14 000 Canadiens débarqués ont subi 1 096 pertes, dont « seulement » 381 tués.

Le nombre total de victimes alliées le jour J a atteint environ 10 000, un chiffre qui comprenait 4 414 hommes tués, ce dernier nombre restant bien sûr élevé, mais pas aussi élevé que la plupart des gens l’imaginent.

Le nombre de victimes représentait un peu plus de 6 pour cent du total des 160 000 soldats débarqués, le nombre de tués 2,7 pour cent.

Le nombre relativement faible de pertes était dû au fait que les Allemands ne disposaient que de forces limitées pour se défendre contre une « invasion » alliée.

Selon l’historien militaire britannique Richard Overy,

« à l’est, l’Allemagne et ses alliés disposaient d’environ deux cent vingt-huit divisions, contre cinquante-huit divisions à l’ouest, dont quinze seulement se trouvaient dans la zone de la bataille de Normandie à ses débuts » – composées principalement de des troupes de qualité inférieure, bien que soutenues par quelques unités d’élite SS –, parce que le gros de la Wehrmacht se battait pour sa vie sur le front de l’Est. Dans un autre de ses livres, Overy écrit qu’en Normandie, les Allemands disposaient d’une division tous les 217 milles de côte, des divisions composées pour la plupart de moins que le minimum habituel de 12 000 hommes et « en grande partie composées de soldats plus âgés,… blessés par des blessures ». le front de l’Est et des hommes de moins bonne condition physique, [avec] une faible efficacité au combat.

Les défenseurs allemands étaient ainsi très dispersés le long des côtes françaises.

Un nombre important d’entre eux, retranchés dans et autour des bunkers et des casemates du « Mur de l’Atlantique », étaient séparés les uns des autres par des étendues parfois longues de côtes légèrement défendues. Les Américains ont appris la différence à Omaha et en Utah. Quoi qu’il en soit, l’idée selon laquelle des milliers de soldats allemands attendaient dans les dunes, côte à côte, pendant que les soldats alliés descendaient de leur péniche de débarquement, est une fiction concoctée par Hollywood dans des films comme Le Jour le plus long .

Au cours de toute la bataille de Normandie, les Américains, les Britanniques et les Canadiens ont subi un total d’environ 220 000 pertes, tandis que l’Allemagne en a perdu 300 000, pour un total d’un peu plus de 550 000 ; le nombre d’hommes tués était de 30 000 pour les États-Unis, de 11 000 pour le Royaume-Uni, de 5 000 pour le Canada et de 30 000 pour l’Allemagne, soit un total de 76 000. Aussi ahurissants que puissent être ces chiffres, ils sont éclipsés par le nombre de tués, de blessés, de disparus au combat et/ou de faits prisonniers lors de la bataille de Stalingrad de 1942-1943.

Selon la même source, l’ Encyclopedia Britannica , cette bataille a fait environ 800 000 victimes du côté de l’Allemagne et des puissances alliées, et 1 100 000 du côté soviétique, pour un total de 1,9 million. Et cela semble être une estimation plutôt conservatrice, puisque Wikipédia cite des chiffres plus élevés, à savoir un nombre total de plus d’un million de tués ; et le Modern War Institute, une « ressource nationale de l’Académie militaire américaine de West Point », évalue le nombre de morts à Stalingrad à environ 1,2 million. Quoi qu’il en soit, on peut dire que la bataille de Normandie n’a été qu’à moitié moins meurtrière que la bataille de Stalingrad.

Revenons au jour J.

Ce 6 juin, les plans prévoyaient que les troupes alliées franchissent sans trop de difficultés les défenses côtières allemandes et pénètrent profondément à l’intérieur des terres, dans le cas des Canadiens depuis Juno Beach jusqu’aux abords de la ville de Caen, sur une distance de près de 20 km. kilomètres.

(Des vélos ont été apportés pour faciliter ce voyage, donc aucune résistance allemande majeure n’était évidemment attendue.)

Il faudra cependant attendre des semaines avant que les « Canucks » entrent à Caen.

Les autres Alliés n’ont pas fait mieux ; à la fin de la première journée, aucun d’entre eux n’avait atteint ses objectifs du premier jour.

La raison en était que les Allemands ont répondu aux débarquements alliés en envoyant des troupes d’élite qui étaient retenues à l’arrière, y compris des unités SS, pour les envoyer au front à tout moment et en tout lieu. Ces troupes ne parvinrent pas à rejeter les Alliés à la mer, mais elles réussirent à les empêcher de pénétrer profondément à l’intérieur des terres, comme l’avaient prévu les planificateurs.

Le résultat fut une longue impasse.

Le fait que les Allemands aient été empêchés de transférer des effectifs du front de l’Est vers la Normandie a aidé la cause alliée à cause des actions de l’Armée rouge, culminant le 22 juin – anniversaire de l’attaque de l’Allemagne nazie contre l’Union soviétique en 1941 – avec le coup d’envoi d’une offensive majeure. sur le front de l’Est, nom de code Opération Bagration.

La Wehrmacht a été sévèrement mutilée par l’Armée rouge, qui devait réaliser une avance de plus de 600 kilomètres, depuis les profondeurs de la Russie jusqu’aux banlieues de la capitale polonaise, Varsovie, atteinte début août.

Bagration a ainsi permis aux Alliés occidentaux de finalement sortir de leur tête de pont normande, et le général Eisenhower lui-même a reconnu plus tard que Bagration avait été une condition préalable nécessaire au succès tardif de l’opération Overlord.

(Par ailleurs, les Soviétiques rendraient un service similaire – et tout aussi rarement reconnu – aux Alliés occidentaux au début de 1945 lorsqu’ils répondirent à une demande américaine urgente en déclenchant une offensive majeure en Pologne le 12 janvier 1945, une semaine plus tôt que prévu initialement. ; cette décision a forcé les Allemands à abandonner une attaque surprise dans les Ardennes belges qui avait causé de grandes difficultés aux Américains lors de la soi-disant bataille des Ardennes.)

En résumant ce qui précède, il est clair que les Alliés occidentaux ont gagné la bataille de Normandie , certes pas facilement, mais sans pertes majeures, car les énormes sacrifices requis pour vaincre le Moloch nazi avaient été endurés pendant trois ans et continuaient d’être endurés par les Soviétiques sur le front de l’Est.

Il est juste de dire que l’Allemagne nazie a été vaincue grâce aux efforts et aux sacrifices non seulement de l’Armée rouge mais aussi des femmes et des hommes soviétiques en général, y compris les partisans, les ouvriers d’usine, les agriculteurs, etc., dont les pertes totales à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été considérables. la guerre approcherait le chiffre ahurissant de trente millions.

En fait, la série de victoires nazies qui avait commencé en 1939 a pris fin – et le cours de la Seconde Guerre mondiale a tourné, pour ainsi dire – et non pas avec le débarquement en Normandie en juin 1944, comme le prétendent ou le sous-entendent de nombreux auteurs. des livres d’histoire et bien sûr dans des productions hollywoodiennes comme The Longest Day. Le cours de la guerre s’est tourné vers le front de l’Est, et cela bien avant le jour J, c’est-à-dire en 1941, dans les vastes étendues de la Russie, à l’ouest de Moscou.

Lorsque l’opération Barbarossa fut lancée le 22 juin 1941, Hitler et ses généraux étaient convaincus que la Wehrmacht allait écraser l’Armée rouge d’ici 6 à 8 semaines.

Ils avaient également cruellement besoin d’une victoire rapide, car seul un triomphe rapide pourrait résoudre un problème majeur. Dans les années trente, alors qu’il se préparait à la guerre, le régime hitlérien avait constitué d’énormes stocks de matières premières stratégiques importées qui manquaient à l’Allemagne, notamment le caoutchouc et le pétrole, ce dernier étant principalement fourni par les États-Unis. Au cours de la guerre à venir, le Reich serait probablement empêché d’importer des quantités suffisantes de ces produits, sans lesquels les puissants panzers et avions seraient inutiles, à cause d’un blocus naval britannique, comme ce fut le cas pendant la Première Guerre mondiale.

Cependant, en 1939-1940, les stocks de pétrole d’une importance cruciale avaient été gravement épuisés lorsque l’Allemagne nazie a infligé une « guerre éclair » à des pays aussi éloignés les uns des autres que la Pologne, la France et la Grèce ; et ni la poursuite des importations en provenance de Roumanie et – via l’Espagne neutre – des États-Unis, ni l’augmentation de la production de carburant synthétique et de caoutchouc ne pourraient combler le déficit. Ainsi, lorsque l’opération Barbarossa a commencé et que trois millions de soldats allemands sont entrés en Union soviétique avec pas moins de 600 000 véhicules à moteur, 3 648 chars et plus de 2 700 avions, l’Allemagne nazie n’avait plus que suffisamment de carburant (et de pneus en caoutchouc) pour faire la guerre. pendant un peu plus de deux mois. Mais cela a été jugé suffisant car l’Union soviétique devait être éliminée assez tôt et le Reich aurait alors accès à ses matières premières illimitées, y compris le pétrole du Caucase.

Cependant, il est devenu clair très vite que, malgré des victoires initiales impressionnantes, Barbarossa n’allait finalement pas être une partie de plaisir.

Fin août, les fers de lance allemands étaient encore loin du Caucase, l’eldorado du pétrole soviétique.

Le « Troisième Reich » d’Hitler était désormais confronté à la perspective de pénuries catastrophiques de carburant, en plus d’une pénurie presque tout aussi problématique de main-d’œuvre nécessaire à son armement et à d’autres industries, car des millions d’hommes ne pouvaient pas rentrer chez eux et retourner travailler dans les usines. La conclusion tirée par de nombreux connaisseurs, tels que les officiers supérieurs de la Wehrmacht, les gros bonnets nazis, les services secrets suisses et le Vatican, dès l’été 1941 et de plus en plus à l’automne de cette année-là, était que l’Allemagne ne pouvait plus espérer tuer l’ours soviétique et était condamné à perdre la guerre.

Les marées océaniques tournent inexorablement mais lentement, mais pas imperceptiblement.

Le cours de la guerre mondiale commença à s’inverser tout aussi lentement quelques semaines après le début de Barberousse, mais le phénomène était déjà perçu par un nombre restreint mais croissant d’observateurs et put être certifié le 5 décembre 1941, lorsque l’Armée rouge lança avec succès une opération majeure. contre-offensive qui repousse les Allemands et certifie le fiasco de Barberousse. Le même jour, Hitler fut informé par ses généraux qu’il ne pouvait plus espérer gagner la guerre. Il est donc légitime de définir le 5 décembre 1941 comme le « tournant » [ Zäsur , littéralement « césure »] de toute la guerre mondiale », comme l’a dit Gerd R. Ueberschär, un expert allemand de la guerre contre l’Union soviétique. Mets-le. En revanche, il est vrai que les connaisseurs étaient rares et que, pour diverses raisons, la plupart d’entre eux ont choisi de rester discrets ; par conséquent, ce n’est qu’après la défaite spectaculaire de l’Allemagne à Stalingrad, au début de 1943, que le monde entier comprit que l’Allemagne nazie était vouée à perdre la guerre.

Lorsque, plus d’un an plus tard, les Alliés occidentaux débarquèrent en Normandie, ils eurent la chance de faire face à une (une partie d’une) armée allemande gravement handicapée par le manque de pétrole.

Les nazis espéraient que la victoire contre l’Union soviétique leur fournirait suffisamment de carburant caucasien pour leurs panzers et leurs avions.

Cela ne s’est pas produit et, au contraire, les combats dans les vastes étendues de l’Union soviétique ont encore épuisé les stocks de carburant de l’Allemagne. À l’été 1944, la machine de guerre nazie était non seulement au sens figuré mais même littéralement « à court d’essence », et c’est pourquoi la Luftwaffe, par exemple, qui disposait d’excellents avions, était pratiquement absente du ciel normand, au même titre que la Luftwaffe. grand soulagement des Alliés sur terre, sur mer, et bien sûr dans les airs.

Il y a 75 ans, la bataille de Stalingrad

Il convient de mentionner que les États-Unis n’étaient pas encore belligérants lorsque le renversement du cours de la guerre fut confirmé par la contre-attaque soviétique devant Moscou le 5 décembre 1941.

Washington était certes en termes extrêmement hostiles avec Berlin en raison des livraisons américaines de toutes sortes d’armes et d’autres équipements à la Grande-Bretagne, mais n’avait aucune intention, et donc aucun projet, d’entrer en guerre contre Hitler, même s’il y avait de nombreuses pressions convaincantes. des raisons humanitaires pour mener une croisade contre son régime véritablement pervers.

Les grandes sociétés américaines faisaient également d’excellentes affaires avec l’Allemagne nazie elle-même, par exemple en produisant des camions, des avions, des chars et d’autres équipements stratégiques dans leurs succursales en Allemagne et en fournissant le pétrole dont les Panzers et les Stukas avaient tant besoin.

L’élite politique et socio-économique américaine était également résolument anticommuniste et ne voulait rien entreprendre qui pourrait compromettre les chances de succès du dictateur nazi dans sa croisade contre l’Union soviétique. À l’inverse, Hitler, dans une situation désespérée en Union soviétique, n’était pas du tout disposé à affronter un nouvel ennemi du calibre des États-Unis.

Cependant, Washington voulait la guerre, non pas contre l’Allemagne mais contre le Japon, et l’a fait principalement pour empêcher son rival très méprisé d’Extrême-Orient de s’emparer du Vietnam et de l’Indonésie, colonies riches en ressources des pays occupés par l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. .

Tokyo fut incité à attaquer Pearl Harbor le 7 décembre 1941, ce qui déclencha une déclaration de guerre américaine au Japon mais pas à l’Allemagne, qui n’avait rien à voir avec Pearl Harbor et dont l’alliance avec le Japon n’obligeait pas Berlin à s’impliquer dans une guerre. commencé par Tokyo.

Cependant, à la grande surprise de Washington, Hitler déclara la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, quatre jours après Pearl Harbor.

Il a presque certainement émis l’hypothèse que ce geste de solidarité entièrement gratuit inciterait son allié d’Extrême-Orient à lui rendre la pareille en déclarant la guerre à l’ennemi de l’Allemagne, l’Union soviétique, poussant ainsi les Soviétiques dans la situation extrêmement périlleuse d’une guerre sur deux fronts. Mais Tokyo, s’attendant à avoir les mains pleines avec les États-Unis comme ennemi, n’a pas mordu à l’hameçon.

À Washington, la déclaration de guerre allemande fut une surprise des plus désagréables, car une guerre contre l’Allemagne n’était pas souhaitée et aucun plan n’avait été élaboré à cet effet. L’historien américain Stephen E. Ambrose a souligné à juste titre que les États-Unis ne sont pas « entrés » dans la guerre, mais qu’ils y ont été « entraînés ».

Il avait raison dans le sens où l’Oncle Sam a effectivement été « entraîné » dans la guerre contre l’Allemagne contre sa volonté – et par nul autre que Hitler lui-même !

Dans ces conditions, il convient de se demander si les Américains auraient un jour déclaré la guerre à l’Allemagne nazie et auraient débarqué en Normandie si Hitler ne leur avait pas déclaré la guerre. Et on peut se demander si Hitler aurait jamais pris la décision désespérée, voire suicidaire, de déclarer la guerre aux États-Unis s’il ne s’était pas retrouvé dans une situation désespérée en Union soviétique. L’entrée des États-Unis dans la guerre contre l’Allemagne, qui, pour de nombreuses raisons, n’était pas envisagée avant décembre 1941 et pour laquelle Washington n’avait fait aucun préparatif, n’était donc pas une cause, mais simplement une conséquence d’un changement de cap. la vague de la Seconde Guerre mondiale qui s’est produite en Union soviétique dans la seconde moitié de 1941.

Quoi qu’il en soit, lorsque les Américains et les autres Alliés occidentaux débarquèrent en Normandie en juin 1944, il restait moins d’un an à une guerre dont l’issue avait déjà été décidée trois ans plus tôt de l’autre côté de l’Europe. D’une certaine manière, l’Opération Overlord a confirmé que le soleil de l’Allemagne nazie avait atteint son zénith en 1941 et se couchait rapidement. Et les troupes n’ont pas été envoyées sur les plages normandes pour libérer la France en route vers Berlin, mais pour empêcher les Soviétiques de vaincre l’Allemagne, de prendre Berlin et de libérer ainsi toute l’Europe par eux-mêmes .

Lorsque l’Allemagne nazie est devenue inopinément un ennemi des États-Unis, ceux-ci sont automatiquement devenus les alliés des ennemis de l’Allemagne, notamment de la Grande-Bretagne et de l’Union soviétique. L’alliance de l’Oncle Sam avec Moscou devait impliquer la fourniture aux Soviétiques d’armes et d’autres équipements, mais ces fournitures, bien que certainement importantes, ne représenteraient jamais plus qu’une fraction de ce dont l’Armée rouge avait besoin et ne prendraient un sens quantitatif et qualitatif qu’en 1943, cette c’est-à-dire bien après les batailles décisives devant Moscou et lors de la bataille de Stalingrad. L’idée selon laquelle les Soviétiques ont survécu à l’opération Barbarossa grâce à l’aide américaine n’est rien d’autre qu’un mythe.

En revanche, avec son allié britannique, Washington a travaillé en très étroite collaboration et coordonné sa stratégie, et il a été convenu qu’ils donneraient la priorité à la lutte contre l’Allemagne plutôt qu’à l’autre ennemi commun, le Japon.

Cela impliquerait logiquement d’envoyer des troupes en Europe occupée pour affronter la bête nazie, ouvrant ainsi un « Deuxième Front ».

Un Deuxième Front aurait apporté un grand soulagement à l’Armée rouge, qui, en 1942, fut confrontée à une tentative allemande, certes désespérée, d’atteindre les champs pétrolifères du Caucase, tentative qui conduisit à une bataille titanesque livrée à Stalingrad et aux alentours, dont les Soviétiques ne sortirent victorieusement que lorsque début 1943.

Cependant, Roosevelt et Churchill ont préféré ne pas ouvrir de Deuxième Front. Les dirigeants des États-Unis et de la Grande-Bretagne furent heureux de voir leur allié soviétique, utile mais mal-aimé, et l’Allemagne nazie s’administrer mutuellement une effusion de sang majeure dans ce qui apparut tout au long de l’année 1942 comme un conflit dans l’impasse sur le front de l’Est.

Ils se rendirent compte que vaincre l’Allemagne nécessiterait d’énormes sacrifices et que le débarquement de troupes en Europe occupée serait sans aucun doute une affaire très coûteuse. N’était-il pas beaucoup plus sage de rester à l’écart, du moins pour le moment, et de laisser les Soviétiques se battre contre les nazis ? Avec l’Armée rouge fournissant la chair à canon nécessaire pour vaincre l’Allemagne, les Américains et leurs alliés britanniques seraient en mesure de minimiser leurs pertes. Mieux encore, ils pourraient renforcer leurs forces pour intervenir de manière décisive au moment opportun, lorsque l’ennemi nazi et l’allié soviétique seraient tous deux épuisés. Avec la Grande-Bretagne à leurs côtés, les États-Unis pourraient alors selon toute vraisemblance jouer un rôle de premier plan dans le camp des vainqueurs et agir comme arbitre suprême dans le partage du butin de la victoire prétendument commune. Au printemps et à l’été 1942, alors que les nazis et les Soviétiques étaient engagés dans une bataille titanesque, surveillés à distance par les anglo-saxons tertius gaudens , il semblait effectivement qu’un tel scénario pourrait se réaliser.

La raison donnée à Staline pour ne pas ouvrir un deuxième front était que les forces combinées américaines et britanniques n’étaient pas encore assez fortes pour mener une opération majeure sur le continent .

Vraisemblablement, la guerre navale contre les sous-marins allemands devait d’abord être gagnée afin de sauvegarder les transports de troupes transatlantiques nécessaires. Cependant, les troupes furent transportées avec succès de l’Amérique du Nord vers la Grande-Bretagne et, à l’automne 1942, les Américains et les Britanniques furent capables de débarquer une force importante en Afrique du Nord. Ces débarquements, connus sous le nom d’Opération Torch, impliquent l’occupation des colonies françaises du Maroc et de l’Algérie et, à l’été 1943, les « Yankees » et les « Tommies », désormais accompagnés de « Canucks », pour reprendre les surnoms des alliés occidentaux. Les soldats devaient passer en Sicile, puis sur le continent italien, et mettre l’Italie hors de la guerre.

Non seulement Staline exigeait l’ouverture d’un Deuxième Front, mais une grande partie de la population britannique, pour la plupart des gens ordinaires de la classe ouvrière qui, contrairement à leurs « meilleurs », sympathisaient avec les Soviétiques, le faisait également. Pour faire taire cette population agaçante, Churchill a organisé l’envoi d’un contingent de troupes, composé principalement non pas d’Américains ou de Britanniques mais de Canadiens, pour un raid sur le port maritime français de Dieppe, une opération baptisée Jubilee. Comme prévu, ces hommes y furent massacrés, ce qui fut alors opportunément cité comme une preuve irréfutable que les Alliés occidentaux n’étaient pas encore en mesure de lancer une opération transmanche majeure. Le stratagème a atteint son objectif, mais le public a été horrifié par le massacre. Cependant, après le débarquement de Normandie en 1944, il devint possible de concocter une justification apparemment convaincante. Le Jubilé s’est révélé triomphalement comme ayant été une « répétition générale » du succès du débarquement de Normandie, car de précieuses leçons auraient été apprises lors d’un raid qui servait à tester les défenses allemandes. C’était une proposition risible, puisque les leçons sur les défenses allemandes, apprises en août 1941, n’auraient pas pu être pertinentes près de deux ans plus tard : en effet, au lendemain du Jubilé, en 1943, les Allemands ont construit de nouvelles défenses, collectivement connues sous le nom de « Mur de l’Atlantique ». Quoi qu’il en soit, est ainsi né un mythe : la tragédie du Jubilé comme condition sine qua non du triomphe d’Overlord.

Après la bataille de Stalingrad, il était évident que l’Allemagne nazie était vouée à perdre la guerre et l’ouverture d’un deuxième front paraissait soudain urgente aux yeux de Roosevelt et de Churchill. Les Soviétiques allaient désormais probablement commencer à se diriger vers Berlin, et via la botte italienne, où, après la chute de Mussolini, les Allemands s’étaient installés et avaient opposé une résistance acharnée, les Alliés ne pourraient jamais les battre dans ce qui devenait un conflit interallié tacite. course à Berlin. Les préparatifs étaient maintenant faits pour un débarquement sur la côte atlantique française, nom de code Opération Overlord. L’urgence de cette tâche s’est rapidement accrue à mesure qu’en 1943 l’Armée rouge avançait systématiquement sur toute la longueur du front de l’Est. Mais il était trop tard cette année-là pour mener à bien une opération aussi complexe sur le plan logistique, d’autant plus que le matériel d’atterrissage nécessaire devait être rapatrié d’Afrique du Nord et d’Italie. Roosevelt et Churchill étaient loin d’être ravis que l’Armée rouge se fraye un chemin, lentement mais sûrement, vers Berlin et peut-être vers des endroits plus à l’ouest. Ainsi, du point de vue de la stratégie anglo-américaine, « il devenait impératif de débarquer des troupes en France et de pénétrer en Allemagne pour garder la majeure partie de ce pays hors des mains [soviétiques] », comme le disent deux historiens américains, Peter N. Carroll et David. W. Noble, ont écrit.

Les dirigeants politiques et militaires américains et britanniques, représentants de l’establishment de leur pays, c’est-à-dire des classes supérieures, ont toujours été intrinsèquement anticommunistes et antisoviétiques. À l’inverse, ils n’étaient opposés à aucune forme de fascisme, y compris sa variante allemande, le nazisme. Ils étaient des « philofascistes », c’est-à-dire bienveillants envers le fascisme et partisans des fascistes, parce que le fascisme était l’ennemi suprême du communisme et en même temps « bon pour les affaires » et donc pour le capitalisme, dont le fascisme est sans doute une manifestation ; il ne faut pas oublier que l’Allemagne hitlérienne, comme l’Italie de Mussolini et l’Espagne de Franco, étaient des pays capitalistes. C’est une ironie de l’histoire que les États-Unis se soient lancés dans une guerre contre le fascisme, incarné par Hitler (ainsi que Mussolini), et se soient ainsi retrouvés alliés de l’Union soviétique. Mais cette alliance n’était pas naturelle et ne devait durer que jusqu’à la défaite de l’ennemi commun. Comme l’ont dit un jour certains généraux américains, ils menaient une guerre « avec le mauvais allié contre le mauvais ennemi ».

Les débarquements en Normandie ont donc été organisés dans le but d’empêcher un scénario qui hantait ceux qui se trouvaient être les dirigeants des États-Unis et de la Grande-Bretagne, un scénario dans lequel les Soviétiques battraient à eux seuls l’Allemagne et libéreraient non seulement l’Est mais aussi l’Ouest. Europe, dont la France. Si cela se produisait, les « Russki » devaient suivre le précédent établi par les Américains et les Britanniques en 1943 lorsqu’ils libérèrent l’Italie, à l’exception de la partie nord, qui resta derrière les lignes allemandes. Ils avaient fait exactement ce qu’ils voulaient, nota bene, sans autoriser la moindre contribution de leur allié soviétique, contribution qui avait été prévue dans les accords précédents. Pour empêcher tout changement socio-économique radical, ils avaient neutralisé les partisans de gauche qui projetaient une Italie entièrement nouvelle ; et a installé au pouvoir un ancien fasciste et criminel de guerre connu, le maréchal Badoglio. En fait, les Alliés occidentaux ont laissé en place une grande partie du système fasciste italien, s’attirant ainsi les bonnes grâces des industriels, des banquiers, des grands propriétaires fonciers, du monarque, du Vatican et d’autres piliers de l’establishment national qui avaient en fait permis et bénéficié du régime de Mussolini. , mais en colère contre les travailleurs et les Italiens « ordinaires », qui ont fustigé le nouveau système en le qualifiant de « fascisme sans Mussolini ».

Si les Soviétiques devaient agir de la même manière dans les pays qu’ils ont libérés, le résultat serait probablement inverse, à savoir un effort conjoint des libérateurs et des résistants de gauche pour éradiquer, aux dépens de la classe supérieure, non seulement les du fascisme mais aussi du système capitaliste dont le fascisme peut être considéré comme l’exosquelette. Du point de vue des Américains, déterminés à maintenir et à revitaliser le capitalisme autant que possible, cela n’aurait été rien de moins qu’une catastrophe.

L’histoire, loin d’être exaltante, de la « libération » de l’Italie démontre clairement que les Américains et leurs partenaires britanniques n’avaient rien contre le fascisme et les dictatures fascistes et préféraient maintenir le fascisme d’une manière ou d’une autre, plutôt que de permettre à un peuple libéré de déterminer lui-même les orientations politiques. et la configuration socio-économique de leur pays.

Nous verrons bientôt que le débarquement en Normandie n’avait pas pour objectif de libérer la France dans le sens de laisser les Français eux-mêmes libres de prendre démocratiquement des décisions sur la composition d’après-guerre de leur pays, et que les libérateurs ont en réalité préféré maintenir le système fasciste de Vichy France. , avec quelques changements cosmétiques, bien sûr, plutôt que de courir le risque que les Français expérimentent des formes de socialisme, comme ils l’avaient fait, au grand dam des élites dirigeantes en Grande-Bretagne et aux États-Unis, dans les années 1930, sous les auspices d’un gouvernement de gauche connu sous le nom de « Front populaire ».

À cette époque, en 1936, les hommes au pouvoir à Washington et à Londres, contrairement à la plupart des Américains et des Britanniques « ordinaires », sympathisaient avec Franco et le soutenaient secrètement, sinon ouvertement, lorsqu’il menait la guerre contre un pays démocratiquement élu. gouvernement républicain avec des projets de réformes sociales et économiques. Si le débarquement en Normandie était censé apporter la liberté à la France, comme nous l’entendons sans cesse, et vaincre le fascisme en Allemagne et partout en Europe, pourquoi les Américains et les Britanniques n’ont-ils pas poursuivi leur triomphe du printemps 1945 en chassant Franco du pouvoir ? pouvoir à Madrid, comme ils auraient pu le faire d’un simple geste de la main ?

Le débarquement en Normandie n’était donc pas une question de liberté pour la France ni de croisade contre la dictature fasciste.

Leur véritable objectif était de permettre aux Alliés occidentaux de rivaliser avec les Soviétiques dans une course non déclarée vers Berlin, une course qui, à l’été 1944, était encore tout à fait gagnable. Et gagner ce concours donnerait aux Américains et à leur partenaire britannique le contrôle d’une grande partie, sinon de la totalité, de l’Allemagne et la possibilité d’y faire ce qu’ils avaient déjà fait en Italie, à savoir préserver le statu quo socio-économique, même si cela impliquait d’abriter les fascistes. – dans le cas de l’Allemagne : les nazis – et les philofascistes . Cela était d’autant plus important que les entreprises et les banques américaines détenaient d’énormes investissements en Allemagne, qui seraient certainement perdus au cas où le tandem soviétique et antifasciste allemand prendrait le contrôle. L’histoire de ce qui est arrivé à l’Allemagne ne peut pas être racontée ici, mais nous connaissons tous le résultat : les Américains ont réussi à gagner l’ouest du pays et les Soviétiques à l’est.

Dès que la bataille de Normandie fut conclue victorieusement, la résistance allemande fondit dans la majeure partie, sinon dans la totalité, du reste de la France.

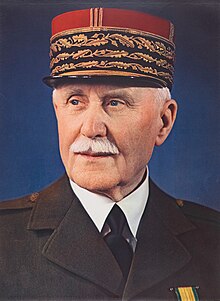

Cela a permis d’entreprendre l’avancée primordiale en Allemagne, mais a également nécessité de traiter l’épineuse question de la situation en France. Les Américains auraient préféré maintenir au pouvoir le gouvernement collaborateur du maréchal Pétain basé à Vichy, mais sans le discrédité Pétain et avec une personnalité plus respectable, un Badoglio français, pour ainsi dire, à la barre ; après tout, le régime de Vichy avait été bon pour les affaires, y compris pour les affaires des filiales françaises de banques américaines et de sociétés telles que Ford France, qui avaient gagné beaucoup d’argent grâce à une étroite collaboration avec les Allemands.

Washington avait maintenu des relations diplomatiques avec Vichy jusqu’au débarquement en Afrique du Nord, et avait ensuite flirté avec des hommes politiques pétainistes, des bureaucrates de haut rang et des généraux qui, après Stalingrad, sentant d’où venait le vent, s’étaient opportunément tournés du côté des Alliés. La préférence de Washington pour les pétainistes était déterminée par deux facteurs liés. Premièrement, le désir de trouver des partenaires français sur lesquels, une fois hissés sur le trône du pouvoir, on pourrait compter pour maintenir le statu quo capitaliste dans une France d’après-libération. Deuxièmement, leur crainte que le retrait des Allemands et l’effondrement concomitant du régime de Vichy ne conduisent à l’arrivée au pouvoir de la Résistance, une résistance majoritairement ouvrière – tout comme la collaboration avait été majoritairement bourgeoise – et très gauchiste, avec les communistes. comme élément principal, et introduire le type de réformes radicales qui étaient très populaires en France mais abominables comme une « révolution rouge » par les dirigeants américains, y compris le président Roosevelt, qui étaient déterminés à sauver le capitalisme en France indépendamment de la volonté des Français.

Quant au général Charles de Gaulle, leader des Français Libres basé en Grande-Bretagne et reconnu par beaucoup en France et à l’étranger comme l’un des dirigeants de la Résistance, il n’était pas une personnalité de gauche mais une personnalité conservatrice ; mais Roosevelt et la plupart des autres décideurs américains le méprisaient comme un mégalomane odieux et partageaient le point de vue de Vichy selon lequel il n’était qu’une façade pour les véritables dirigeants communistes de la Résistance. Washington a ainsi refusé de reconnaître de Gaulle et le gouvernement provisoire français qu’il dirigeait, même s’il était devenu clair pour eux que leur option favorite, mettre au pouvoir un ex-pétainiste, était inacceptable pour le peuple français.

Les Américains envisageaient donc de gouverner eux-mêmes la France « libérée » (et d’autres pays européens), du moins pour le moment, via un gouvernement militaire qu’ils contrôlaient mais appelé par euphémisme Gouvernement militaire allié des territoires occupés (AMGOT). En Italie, cet arrangement avait supervisé la transition mentionnée précédemment du fascisme avec au fascisme sans Mussolini, et l’idée était clairement d’obtenir un résultat similaire en France, le vichysme sans Vichy. Cependant, en ce qui concerne la France, l’idée de faire du pays un protectorat américain de facto n’était pas encore mise en œuvre au moment du débarquement.

Entre-temps, de Gaulle devenait peu à peu acceptable aux yeux de Washington pour trois raisons. Premièrement, les Américains ont finalement compris que le peuple français ne tolérerait pas que le système de Vichy soit maintenu, sous quelque forme que ce soit. À l’inverse, ils avaient compris que de Gaulle était populaire, bénéficiait du soutien d’une partie considérable de la Résistance et avait le potentiel d’éclipser les communistes en tant que leader. Deuxièmement, de Gaulle a apaisé FDR en s’engageant à suivre une ligne politique qui ne menacerait en rien le statu quo économique. Pour garantir son engagement, d’innombrables anciens vichystes bénéficiant des faveurs américaines furent intégrés dans son mouvement de la France Libre et même dotés de postes de direction. Le gaullisme est ainsi devenu respectable et de Gaulle lui-même s’est transformé en « un leader de droite », acceptable pour la classe supérieure française, qui redoutait une prise de pouvoir par la Résistance « rouge », et pour les Américains, prêts à succéder aux Allemands en tant que partenaires et protecteurs de la Résistance. cette élite.

À la fin du mois d’août 1944, lorsque la bataille de Normandie fut remportée, un soulèvement de la Résistance parisienne, à majorité communiste, n’avait clairement pas pour but d’empêcher les Allemands d’incendier la ville, comme le suggérait une production hollywoodienne de 1966, Paris brûle-t-il ? , mais d’établir un gouvernement français indépendant des libérateurs « anglo-saxons » du pays et susceptible de poursuivre des politiques qui ne leur plairont pas.

Cela a contraint les Américains à abandonner le projet AMGOT et à se tourner rapidement vers la carte qu’ils avaient jusqu’ici été réticents à jouer : de Gaulle.

Le général fut précipité dans la capitale, pour être présenté aux Parisiens comme le sauveur que la France patriotique attendait depuis quatre longues années. Il était prévu qu’il se pavane triomphalement sur les Champs-Élysées, tandis que les chefs de la Résistance locale étaient contraints de le suivre à une distance respectueuse, ressemblant à des figurants sans importance. Un peu plus tard, le 23 octobre 1944, Washington certifiait son partenariat, certes difficile, avec de Gaulle en le reconnaissant comme chef du gouvernement provisoire de la République française.

Après la bataille de Normandie, c’est donc grâce aux Américains qu’en France, c’est de Gaulle, et non les résistants, qui a pu accéder au pouvoir. Contrairement à ce dernier, de Gaulle était une personnalité conservatrice et il collabora avec enthousiasme avec Washington pour empêcher les réformes radicales que la Résistance avait planifiées et que beaucoup, sinon la plupart des Français, et certainement la classe ouvrière, attendaient et auraient accueillies favorablement. Le système socio-économique capitaliste du pays a été préservé, bien que sa superstructure politique ait été actualisée : sur les ruines du régime fasciste de Vichy, un nouveau système, comparativement beaucoup plus démocratique, a été érigé, pour devenir officiellement connu en 1946 sous le nom de « Quatrième République ». . Cet arrangement a apporté un immense soulagement à la classe supérieure française, mais a également servi les objectifs des Américains, qui étaient déterminés à rendre l’Europe libérée sûre pour le capitalisme, de préférence un capitalisme sans entraves, à l’américaine, avec des « portes ouvertes » aux produits et aux capitaux américains – et L’Oncle Sam a tout à fait le contrôle.

De Gaulle n’est pas resté au pouvoir assez longtemps – il a démissionné en janvier 1946 – pour empêcher la France de s’intégrer dans une Europe occidentale dominée par les États-Unis et de devenir un vassal de l’Oncle Sam, illustré par son adhésion à l’OTAN – une évolution qui s’est accompagnée de la Américanisation ou « Cocacolonisation » du pays. Mais en 1958, de Gaulle fit son retour et obtint de larges pouvoirs en faisant en sorte que la Quatrième République cède la place à un système présidentiel plus autoritaire, assez ironiquement à l’américaine, qu’il baptisa « Cinquième République ». Il s’est ensuite révélé être une épine dans le pied de l’Oncle Sam, par exemple en interdisant les bases militaires américaines (et les quartiers généraux de l’OTAN) de France et, plus généralement, en échouant à se montrer un vassal docile comme Konrad Adenauer en Allemagne de l’Ouest. (C’est pour cette raison que la CIA a très probablement orchestré certains coups d’État et tentatives d’assassinat dirigés contre le régime et/ou la personne du président français récalcitrant.)

De Gaulle n’a jamais non plus pardonné aux Américains (et aux Britanniques) d’avoir traité la France comme un « paillasson » , comme il l’a dit un jour, lors du débarquement en Normandie. En 1964, à l’occasion du vingtième anniversaire d’Overlord, il qualifie l’opération de « prélude à une seconde occupation du pays », et il n’assiste jamais à sa commémoration annuelle. Également absents des commémorations annuelles, au moins au cours de la dernière décennie, ont été les héritiers russes des Soviétiques, dont les efforts et les sacrifices ont rendu possible non seulement le débarquement, mais même la victoire finale contre l’Allemagne nazie.

Cette année, la raison officielle pour laquelle les représentants russes ne sont pas grata est la « guerre d’agression » menée par leur pays contre l’Ukraine, une sorte d’excuse qui n’a jamais été invoquée pour disqualifier un président américain pour des guerres similaires (et même pires), par exemple celle de George W. Bush, qui a fait une apparition en 2014. Et que penser de l’invitation adressée au président ukrainien Volodymyr Zelenski ?

Son gouvernement regorge d’admirateurs de Stepan Bandera et d’autres Ukrainiens qui ont collaboré avec enthousiasme avec les nazis et les néo-nazis , et Zelenski lui-même a participé avec joie et fierté lorsque, en septembre 2023, les membres de la Chambre des communes du Canada ont honoré à l’unanimité un ancien Le SS ukrainien Yaroslav Hunka , ovationné au Parlement canadien.

Les parlementaires ont ensuite prétendu timidement leur ignorance, mais Zelenski savait certainement très bien qui était cet homme et ce qu’il représentait, et le premier ministre Justin Trudeau aurait dû le savoir ou du moins avoir été informé. Ce n’est en effet un secret pour personne que, lors du procès de Nuremberg, les SS dans leur intégralité ont été déclarés organisation criminelle .

https://www.youtube.com/embed/fuztTbXc2Uc?si=dxEH3Iaz840CvmuR

Et on savait aussi, notamment au Canada, qu’une unité SS semblable à celle dont faisait partie Hunka, combattait les troupes alliées en Normandie et y commettait des crimes de guerre, notamment le massacre de dizaines de prisonniers de guerre canadiens dans l’abbaye d’Ardenne près de Caen.

Justin Trudeau connaît probablement l’histoire du Canada et est au courant de ce qui s’est passé à l’abbaye d’Ardenne ; il devrait y aller et déposer une couronne – et inviter Zelensky à l’accompagner.

SOURCES:

« Abbaye d’Ardenne », Government of Canada/Gouvernement du Canada, https://www.veterans.gc.ca/fr/remembrance/memorials/abbaye-ardenne .

Adams, Sharon, « Rapide et silencieux, ce vélo pliant a joué un rôle canadien clé en Normandie », Légion : Magazine d’histoire militaire du Canada , 6 juin 2022 , https://legionmagazine.com/d-day-bicycle .

Ambrose, Stephen E. Américains en guerre , New York, 1998

« Bataille de Stalingrad », Britannica , https://www.britannica.com/event/Battle-of-Stalingrad .

Blum, Guillaume. Killing Hope : Interventions militaires américaines et de la CIA depuis la Seconde Guerre mondiale , deuxième édition, Monroe, Maine, 2012.

Carroll, Peter N. et David W. Noble. The Free and the Unfree: A New History of the United States , deuxième édition, New York, 1988.

« Estimation des pertes au combat lors de l’invasion de la Normandie le 6 juin 1944 », Britannica , https://www.britannica.com/story/estimated-battle-casualties-during-the-normandy-invasion-on-june-6-1944 .

Pied, Richard. « Le jour J et la bataille de Normandie », L’Encyclopédie canadienne , 7 février 2006, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/normandy-invasion#:~:text=Total%20Allied%20casualties%20on %20D,Plus de%205%2C000%20Soldats%20Canadiens%20 sont morts .

Gatzke, Hans. Allemagne et États-Unis : une « relation particulière » ? Cambridge, MA et Londres, 1980.

Jersak, Tobias. « Öl für den Führer », Frankfurter Allgemeine Zeitung , 11 février 1999.

Jones, Dustin. « Il y a 80 ans, les Soviétiques commençaient à défendre Stalingrad contre l’Allemagne », NPR, 23 août 2022, https://www.npr.org/2022/08/23/1119139781/stalingrad-germans-soviets-hitler-stalin-wwii -world-war-ii#:~:text=The%20battle%20came%20to%20an%20end%20on%20Feb., à%20environ%201,2%20million%20personnes .

Kimball, Warren F. « FDR and Allied Grand Strategy, 1944-1945 : The Juggler’s Last Act », dans Charles F. Brower (éd.), World War II in Europe: The Final Year , New York, 1998, p. 15 -38.

Lacroix-Riz, Annie. Les élites françaises entre 1940 et 1944. De la collaboration avec l’Allemagne à l’alliance américaine , Paris, 2016

Lacroix-Riz, Annie. Les origines du plan Marshall : Le mythe de « l’aide » américaine , Armand Colin, Malakoff, 2023.

Loubet, Manon, « La question pas si bête : mais que faisait Charles de Gaulle le 6 juin 19440 », 14actu, 2 juin 2019, https://actu.fr/normandie/bayeux_14047/la-question-pas-bete- mais-faitait-charles-gaulle-6-juin-1944_24378078.html .

Overy, Richard. Pourquoi les Alliés ont gagné , Londres, 1995.

Overy, Richard. La guerre de Russie , Londres, 1997

Pauwels, Jacques R. « Le Deuxième front des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale : Pourquoi les troupes canadiennes ont-elles été sacrifiées à Dieppe ? », Global Research , 3 juin 2014, https://www.globalresearch.ca/the-allies-second- front-dans-la-seconde-guerre-mondiale-pourquoi-les-troupes-canadiennes-sacrifiées-à-dieppe/32403 .

Pauwels, Jacques R. Le mythe de la bonne guerre : l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, deuxième édition, Toronto, 2015.

Pauwels, Jacques R. Mythes de l’histoire moderne : De la Révolution française aux guerres mondiales du XXe siècle et à la guerre froide — nouvelles perspectives sur les événements clés , Toronto, 2022.

Pauwels, Jacques R. « Américaniser la France », CounterPunch , 4 mars 2024,

« En souvenir du jour J : faits et chiffres clés sur l’invasion d’époque de la Seconde Guerre mondiale », AP, https://apnews.com/article/d-day-invasion-normandy-france-nazis-07094640dd7bb938a23e144cc23f348c#:~:text=A %20total%20sur%204%2C414%20Alliés,tué%20environ%2020%2C000%20Français%20civils .

Rudmin, Floyd. « Plans de guerre secrets et maladie du militarisme américain », Counterpunch , 17-19 février 2006, https://www.counterpunch.org/2006/02/17/secret-war-plans-and-the-malady-of -le militarisme américain .

Stoler, Mark A. Alliés en guerre : la Grande-Bretagne et l’Amérique contre les puissances de l’Axe 1940-1945 , Londres, 2005.

« Le Débarquement du Nord de la France 6 juin 1944 , Soixantième anniversaire de la Seconde Guerre mondiale , p. 11, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a78d775ed915d07d35b2d91/ww2_dday.pdf ..

Ueberschär, Gerd R. « Das Scheitern des ‘Unternehmens Barbarossa’ », dans : Gerd R. Ueberschär et Wolfram Wette (éd.), Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. « Unternehmen Barbarossa » 1941 , Francfort, 2011, pp.85-122. La source originale de cet article est Global ResearchCopyright ©

Dr Jacques R. Pauwels , Recherche mondiale, 2024

Source : Global Research

Source: Lire l'article complet de Profession Gendarme